第八話 バルドスタ戦教国へ

さらに二日ほどのち。セレッサと共に傷ついたダギの治療法について調べ物をしていたルインのもとに、チェルシーとベネリスが手紙を持って現れた。

「ご主人様、バルドスタ戦教国の元老院からです。夜会と饗応の招待ですね。本来なら『眠り人』は国賓待遇にしなくてはならないはずなんですが、長い時で甘く考えているのか、または色々と事情があるのか国賓待遇ではないですねぇ」

少し呆れ気味のチェルシーに対して、思う所があるのか微笑を浮かべてベネリスが話を続ける。

「元老院派とベティエル派の貴族の娘たちでは、『眠り女』の審査を通る者も一人もいませんでしょうしね。つまりこの夜会のお誘いは、ルイン様のそばにいる『眠り女』がどんなものか見定めようとする意図と、できれば巻き返しを図ろうと考えているものと思います。あまり女性を格付けするような考えは好ましくないでしょうが、クロウディア皇女やチェルシー姫、ラヴナ姫が居れば、あのあさましい連中の娘たちではお話にならないものと思います。……僭越ながら、私も参加させていただきたく」

「……ベネリスさんてご主人様に対してはなんだか気を使っています?」

「ふふ。そう見えますか? チェルシーさん、あなた方といると楽しくも身が引き締まるのは認めますけれどね。ああそれと、工人のアゼリアさんともぜひ一緒に行きたいものですわ。自分の国を蹂躙しようとした人々を見ておくのは大事な事ですもの」

ルインが目を通したバルドスタ元老院からの招待状には、『同伴する婦人は十名まで』との記載があった。

「チェルシー、これはむしろ十名連れて来てみろと言っているよな?」

「まあそう読めますよね」

「元老院やベティエル派の貴族の考えそうなことですわ。伝説の存在『眠り人』が、どれだけの婦人を連れてこられるか見てみたいのでしょう。本来なら一笑に付すべきですが、こちらは既に魔王様の後宮をも凌ぎかねない顔ぶれ。肝心のルイン様は無欲の方ですけれどもね。ふふふ」

「おれはこういうのはあまり好きではないし、出来れば正装もしたくないものだな……」

ルインは言いづらそうに本音を語った。しかし、それを聞いてラヴナが微笑む。

「ああ、大丈夫よルイン様。『眠り人』は自由な存在。ボロ布を着たかったらそれでもいいの。むしろ、ルイン様がどんな服装で居ようが、その男っぷりを絶対に下げさせないのが……」

チェルシーが続ける。

「私たちの役目ですねー!」

「いや、軽く見る者もいるだろうし、分かりやすくある程度の服装にはするよ。本音を言っときたかっただけだ。すべき事はする」

「それは助かりますわ。では、さっそく準備をさせていただきますわね」

こうして、『西の櫓』の眠り女たちは、ウロンダリアの八つの古王国の一つ、バルドスタ戦教国の夜会の準備に忙しくなった。

──ウロンダリアの夜会は質素なものが好まれていたが、長い平和で次第に人間の古王国の夜会は派手な傾向が強くなり、しばしば神聖乙女が年初に過度な夜会をたしなめる声明を発する事がある。弛緩は最大の敵である。

──枢機卿コリヴ著『苦言』より。

さらに数日後、夜会の日。

夜会に参加するのはベネリス、チェルシー、ラヴナ、クロウディア、セレッサ、アゼリア、ルシア、フリネ、レティスの九人だった。もう一人、魔族の姫が加わるとルインは聞いていたが、それが誰かは内緒との事で、その登場を待っていた。

「あの、ルインさん、何で私まで?」

古代ウロンダリアのレースの多い黄蘗色のドレスを着せられたルシアは、大きな姿見の前で何度も自分の姿を確認しながらも困惑気味だった。

「私、礼法とか作法とか全然ですよ?」

「そんなものは気にしなくていい。おれも礼法や礼装なんて縁がないしな。しかし……」

「ど、どうしました?」

ルシアはルインが自分の姿を見ているのが気恥ずかしいのと、真剣なまなざしに何を思っているのかが気になっていた。

「あの、ルイン様、失礼ですが、ルシアさんと言いましたか? こちらのお嬢様はどのような出自の方で?」

不思議そうにルシアを見るベネリスだったが、ルインはそんな彼女に訊ねた。

「いい所に来た。やんごとないベネリス嬢、可憐なルシアを見て、この子がどんな出自だと思うかな?」

何か事情があると察したベネリスは、真剣にルシアの立ち姿を見極める。

「え? ……そうですわね、何かしら? どこかに高貴さと威厳が少し感じられますわ。……でもこの感じ、まるで、地方に追いやられていたのにいきなり跡目に選ばれた、直系ではない貴種の者が見せる戸惑いにも似ています。それでここにいるという事は、ただ者ではありませんわね?」

ベネリスの分析はなかなかに鋭かった。

「まあそんな所かな。あまりこういう考え方は好かないが、彼女を連れて行っておくことは、後々君の為そうとする事の助けになるはずだ」

「わかりました。深くは聞かないことに致します。……ルシアさん、我がバルドスタの醜い一面をお見せする事になるかもしれませんが、どうか失望しないでくださいね。この私が全て刷新いたしますので」

「あっいいえ! そんな、王族の方に気遣われるなんてすごく恐縮です! つ、躓いたりしないように気をつけますね!」

「こちらこそですわ」

ベネリスは微笑んで立ち去った。

「ルインさん、私なんかが何かの役に立つんでしょうか?」

「いや、深く考えずに、たまには夜会に出て旨いものを好きなだけ食べて来ればいいさ。おれもベネリスが成そうとしている事の必要性を確認に行くくらいだしな」

「気楽にでいいんですね?」

「もちろんだ」

そこに、金髪の魔族の女を連れたラヴナが現れた。

「はいはい、十人目の助っ人連れて来たわよ、ルイン様! メナ氏族のメティアの姫、バルセ・メナよ。あと二百年くらいはあたしの使い魔をしてもらう約束なんだけど、今日は特別に、ね」

ラヴナに伴われて階段を上がってきたのは、赤眼金髪の、背の高めな魔族の美女だった。かなり立派な体つきに、胸元と背中の開いた紺のシンプルなドレスを着こなしており、親し気な笑みを浮かべていた。

「こんにちは! あなたが眠り人のルイン様ね! 夜会の助っ人に参加する、訳あってラヴナの使い魔をしているバルセ・メナです。よろしくお願いしますね! あっ、角と羽根は隠しているわ。人間世界の夜会だとの事なので」

ルインから見たバルセは溌溂として明るく、惹きつけられるような暗い芯から光を放つような奥深い魅力が漂っていた。

「ああよろしく。なんというか、またまた大変な美人だな。驚くべきところだが、毎回驚くのも何というかな……」

「ふふ、面白い事を言うのね!」

快活そうなバルセだが、眼を細めて笑う表情には気品さえある。上位魔族でも極めて高い魅力を持つとされる女の魔族メティアの漂う気高さに、ルインはその正体にしばしば疑問を感じていたが、この時もそんな感覚がよぎっていた。しかし口には出さない。

「ルイン様、バルセは魔の国のメティア族では私の次に人気があって魅力的だと言われているの。普段はしばらく使い魔をしてもらう事になってて、しばしば呼び出すんだけど、たまには自由にしてもらうのもいいかなって。健全で癖のない子なのよ! ……あ、ごめんちょっと癖はあるわ」

「何その余計な一言。……まあいいけど、ラヴナが期間限定で私を自由にするって言ってびっくりしたわ。よほどいい男と知り合ったのだと思ったら納得よ! でも、とっても怖い人なのね、ルイン様って」

バルセの赤い魔族の眼が、何かを見抜くようにぼんやりと赤く光っている。

「何か見えるのかな?」

「ええ。とっても興味深いものが。ふふ……楽しくなりそうね。あらためてよろしくね、ルイン様うひゃっ! ……ちょっと何するのよラヴナ!」

バルセのわき腹をラヴナが両手で巧妙につついてくすぐったらしい。

「ちょっと、魔眼でいきなりルイン様を覗かないでよこの覗き魔!」

「あっ、覗き魔とか言っちゃうんだ? ……あの、ルイン様、ラヴナの真の姿って見た事が……」

バルセは少し意地悪そうに笑ってルインに内緒話をする仕草をした。その様子にラヴナが慌てる。

「あーあー! ごめん言い過ぎたわ! いいわそれくらい。この話題は無し! もうっ!」

打ち消すように大声を上げたラヴナは、バルセを咎めるのをやめた。

「まあとにかくよろしく」

どうやら自分の何かを覗き見られたようだが、ルインは気にせずに挨拶を返す。ラヴナとバルセは楽し気に言い合いをしながら階段を降りて行った。

「ルイン様、なんというか、綺麗な人とか美人ばっかりですねぇ、ここ……」

ルシアが感慨深げにため息を吐く。

「大丈夫だ。ルシアも可愛いさ。しかし言ってる事には同意する。何でこんな事になっているのか……」

「可愛いですか? ありがとうございます! そう言われると少し落ち着きますね」

ルインは自分が何かを持ちすぎる事を嫌う性格をしている気がしていた。確証はないが、戦いに関するもの以外は持ち過ぎずに、いや、ほとんど持たずに生きてきた確信があった。しかし今、なぜかは知らないが異常に持ちすぎている環境に身を置いている。ルインの勘はしかし、そこから導き出される答えを推測していた。

(おそらく、その分戦いが激しいのだろう?)

心の中でつぶやきつつ、ルインは大窓の向こうに広がる黒光りする魔の都の街並みを眺めた。

──魔の領域キルシェイドの名だたる女の魔族メティアの姫は、その魅力に序列が付けられており、一人目がラヴナ、二人目がバルセ、三人目がメイラだとされている。しかし、三人目のメイラは遠い昔に思い人を失い、現在は人前に現れないとされている。

──コリン・プレンダル著『魔界淑女序列』より。

午後。豪華絢爛、様々な礼装を着た西の櫓の眠り女とその仲間は、魔族の姫が他国に行く際に着る、顔が影で隠れる黒いマントとフードに身を包んで、バルドスタ戦教国の首都オルリスの魔導の転移門に到着した。

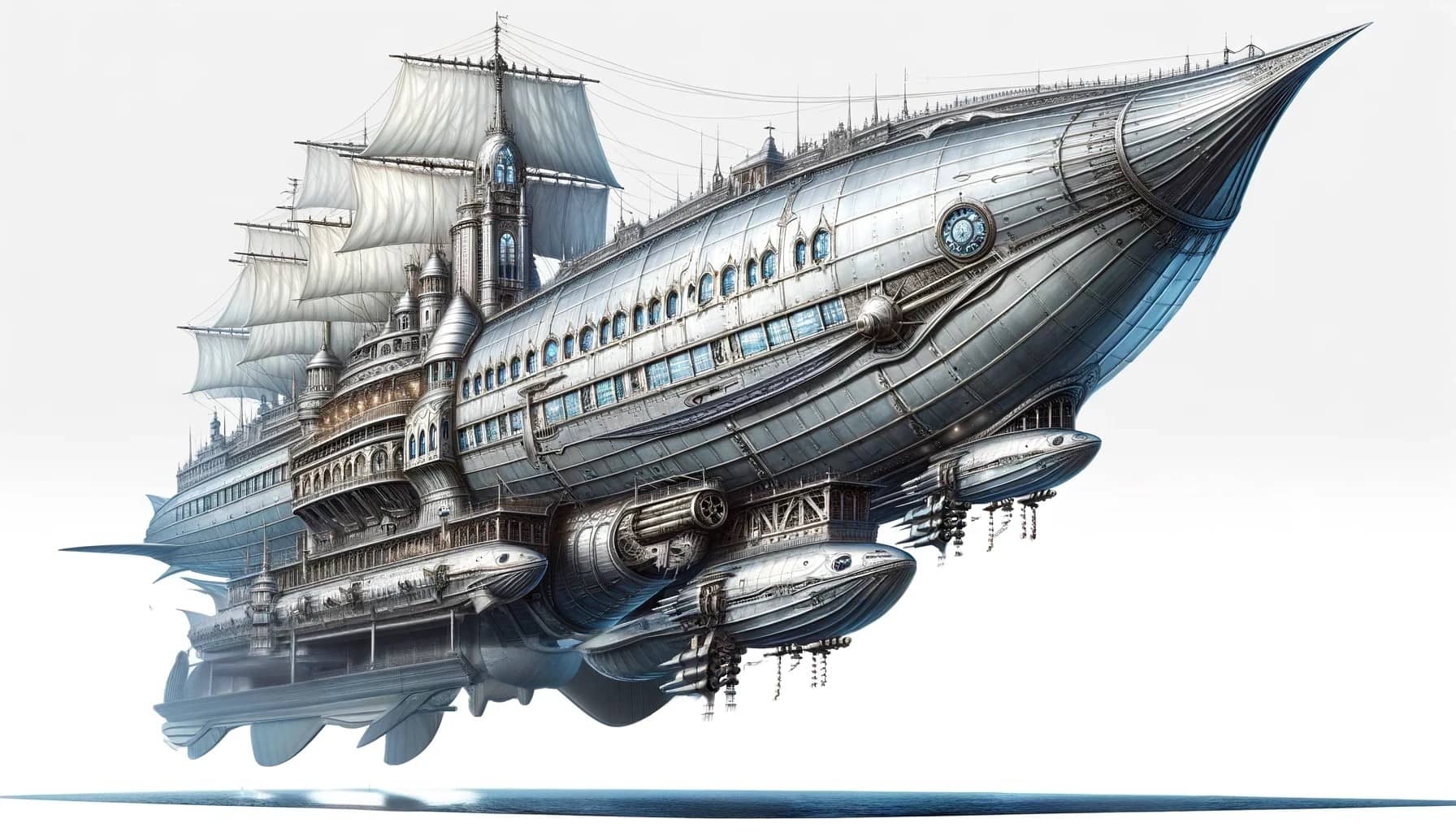

黒曜石に金象嵌の転移門から現れたルインと眠り女たち黒服の一行を、赤と黒の鎧上衣を身に着けた、煌びやかな騎士団の楽隊が勇ましい儀仗演奏で歓待している。深紅に金刺繍の絨毯が敷かれた向こうには、黒檀に金箔を貼ったタラップが設置され、その先には海にいる鼻先が剣のようになった大魚に似た形をした、銀色に輝く巨大な飛空艇がその搭乗口を開けていた。

「ヘルセス級の飛行戦艦、旗艦『ヘルセスの剣』ですわ。我がバルドスタ最高の航空戦力です。この船で王宮ダスラの大階段前の広場に賓客を降ろし、そこから転移門で王宮前に向かうのですが、古来は大階段を歩くのがバルドスタの女の習わしなのです」

ルインたちは儀仗演奏が響く中、黒い祭服姿の三人の老人にうやうやしく挨拶された。

「この度は参られまして深甚の至り。八つの古王国の中でも、我らが大バルドスタに最も早く訪れていただいたのは光栄の限りにございます。我らは大バルドスタ戦教国の三百人の元老院の代表、三大老にございます。私はジラドと申します。以降お見知りおきを」

色黒の痩せた禿頭の、モノクルをかけた老人は帽子を取って深々と一礼した。

「私はガセランと申します」

学者のような雰囲気の、白髪交じりの銀髪の老人。

「わしはプレストンと申す。よろしくお願いいたしまする」

わずかに茶色い髪を残しては、眉毛も豊かな髭も白髪になった、かなり太った老人だった。ルインは三人の大老に右の拳を左手で包む『武人の礼』の姿勢を取り、良く通る声で答える。

「歓待、感謝する! 先日、別の地域ではいささか軋轢も生じたが、国家の運営は一筋縄ではいかぬもの。時には多少の見誤りもあるものだが、人は歴史から学ぶ者を賢者と言う。大バルドスタの方々の丁重なる歓待に、まさに賢者たる大国の風格を見た気分だ。今宵は些末な事は水に流して友好を深めたいものだ。そして、歴史ある大国が正しい道に進もうとするうえで、この『眠り人』の力が必要なら、協力は惜しまない事を約束しよう!」

「何と?」

ルインの言葉に、大老と儀仗隊の指揮官たちは一瞬だがざわめくような無言の反応を見せた。ルインは丁寧な挨拶を返しつつも、高度な皮肉を織り交ぜており、それに反応する者たちが居た。

(ルイン様、想像以上の方ね。三大老とこの儀仗隊にも戦艦にもひるまず、『賢い態度を取れ』と釘を刺すとは……)

ベネリスは黒服を着た鷹揚なルインの背中に漂う、揺るがぬ自信を持った武人の気配と、このような場で上品な皮肉と戒めの言葉を返せる度量に感心していた。

(時々、本当に立派な言葉が出るのね。あなたは何者なの? ルイン……)

クロウディアも感心している。

(これこれ! これがご主人様よ! 権力にくっついてる年寄りには理解できないでしょうけどね!)

チェルシーは確信を持って笑いをこらえている。

しかし、三大老たちは深い笑みを浮かべて挨拶を返した。

「全く仰る通り。国家の大計とは一筋縄ではいかぬもの。しかしながら人はなかなか賢く成れませぬ。特に若く、活力あふれる頃はなおの事。故にわれらは老醜を引きずりつつも集い、無い知恵を出し合い、若き者には及びもつかぬ深遠なる国家の大計を日々練り上げておるのでございます。無理解ゆえの反発や誹りを受けることはございますが、そこはそれ、醜くも重ねた年の功がございますれば、若気の至りを笑納するのもまた我々の務めかと」

大老ジラドはなかなかに凄みのある笑顔で言葉を返してきた。これはルインを国家の大計を知らぬ若者扱いをする遠回しな皮肉だが、ルインはそれに笑顔で応じる。

「なるほど、気骨ある若者が育っておらず、あなた方をその歳まで権力の座に座らせねばならぬとは、若い者に対して恨み言の一つも出ようと言うもの。しかしながら、若いものというのは年寄りの姿を見て育つものだ。ここはひとつ、異界から訪れた、見た目だけは若い自分が何かの役に立てれば幸いというもの」

ルインは巧妙に、皮肉をバルドスタの国内問題になぞらえて言葉を返した。流石に今度は大老たちも言葉を返さない。

「ささ、積もる話は王宮にて聞きましょうぞ」

促され、戦艦『ヘルセスの剣』の光水晶に照らされた船内に入る。軽装の鎧に黒い鎧上衣の男が案内を始めた。

「搭乗されたことを光栄に思います。眠り人ルイン様と眠り女の方々。私は大バルドスタ戦教国、飛空艇艦隊総司令官、バンラード・ライドと申します。王宮ダスラまではすぐですが、首都オルリスをこの戦艦にて一周したのち、大階段前の広場に降りる手はずとなっておりますので、空の旅をお楽しみください。それでは、これより戦艦『ヘルセスの剣』の浮上、航行の指揮をとらせていただきます」

ルインたちが通されたのは艦橋の広間らしく、艦長は二段ほど高くなった見晴らしの良い位置の座席に着くと、三段ほど低くなった席に着いた多くの士官たちに次々と命令を下し始めた。士官たちはそれを聞いて自分たちの席の前に複数口を開けている伝声管に次々と命令を送る。やがて、静かな振動と共に少しずつ戦艦は浮上していき、日のだいぶ傾き始めたバルドスタの首都オルリスの、高度に要塞化された灰色の石造りの瀟洒な街並みが遠くまで見え始めた。その通りには多くの人々、特に子供が多く出ており、大戦艦に激しく手を振っている子供たちがとても多かった。

「この艦はほぼ揺れません。航行中も紅茶や珈琲などを楽しむ事が出来ますので、何なりとご用命ください」

おそらく軍人であろう給仕服姿の凛々しい短髪の女が、ルインたちの周囲をそのように言いながら回る。付近には白い丸テーブルと白い木製の上質な椅子が出されており、簡素な菓子も用意されていた。艦橋の左右は厚いガラス張りのようで、外の景色を楽しみつつ茶を飲むこともできるらしかった。

「ルイン様、眼下の街が見えますか? 区画ごとの見張り塔と、王宮を取り巻く四重の堀に六重の城壁と、それを最大限生かした町割りなのです。古代から、バルドスタはウロンダリアに迫る異界の侵略者との戦いの最前線でしたから。これほど弛緩していた時期は無かったのです。過去のどの時代にも……」

ベネリスの言葉を聞きつつ、ルインは瀟洒ながらも高度に要塞化された街を眺めていた。

──飛空艇の多くは魔導による重力の制御と羽根車によって空を飛んでいる。この技術は工人の都市で発掘された、小さな鳥型の船に用いられていたものを発展させたものだ。

──クラウス・ガスト著『空を駆ける』より。

first draft:2020.05.08

コメント